「行政法を勉強するコツが知りたい」「独学で行政法をマスターしたい」と勉強法で悩んでいるなら必読です。

行政法は、行政書士試験の中で最もボリューム・配点の大きい科目のため、絶対に得点源にしなくてはなりません。

「行政法を制する者が行政試験を制する」といっても過言ではないでしょう。

今回は、独学でも合格できる勉強法と各科目の特徴を紹介します。

筆者の合格点も併せて紹介するので、勉強する際のモチベーションにしてください。

Contents

行政法とは行政機関を律する法令の総称

行政法とは、行政機関を律するすべての法令の総称です。「行政法」という名の法律が存在するのでなく、行政に関する法令をまとめて呼称します。

行政法は、行政書士試験の中で最もボリューム・配点の大きい科目です。主に5つの法律から出題され、細かいところまで問われるのが行政法の特徴と言えます。

行政法を得意科目にすると、合格が現実味を帯びるので重点的に勉強しましょう。

行政法の問題数・配点

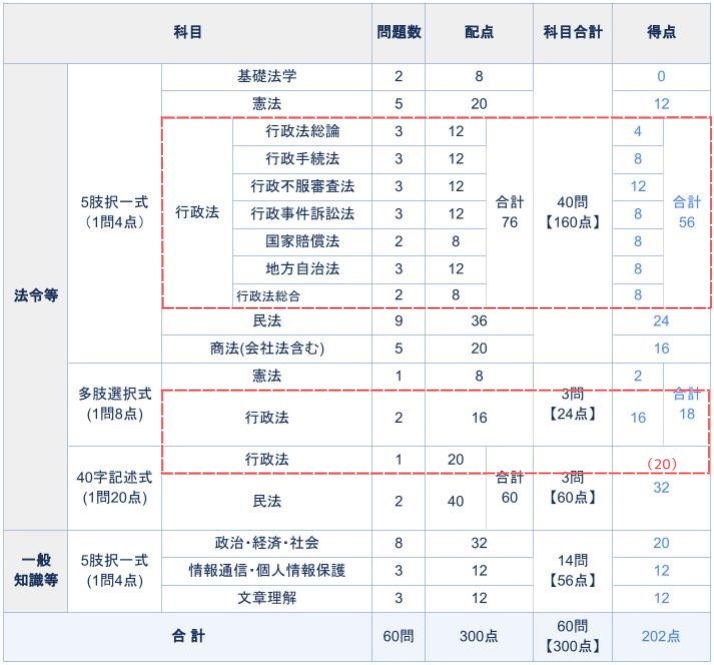

行政法の問題数と配点を以下の表にまとめました。

| 問題形式 | 問題数 | 配点 |

|---|---|---|

| 五肢択一式 | 19(1題4点) | 76 |

| 多肢選択式 | 2(1題8点) | 16 |

| 記述式 | 1 | 20 |

トータルだと行政法の配点は112点/300です。行政書士試験の1/3以上の配点を占めるため、いかに行政法が重要か分かるはずです。

合格者はどのような点数配分で試験を突破したのか確認しましょう。

筆者は五肢択一56点・多肢選択と記述は満点!

筆者は五肢択一式で56点、多肢選択式と記述は満点でした。

行政書士試験の問題数・配点の右隣に筆者の得点を下の画像に載せたので、他の科目と見比べながら確認してください。

五肢択一式は約73%とれています。個人的には、行政手続法と行政事件訴訟法は満点を取りたかったです。

全問正解だった多肢選択式は予想以上の出来でした。行政法の記述式は点数を稼げるところなので、正解できてよかったです。

筆者が合格できた理由の一つに、各法令ごとの特徴と戦略を把握してから勉強に挑んだことが挙げられます。行政法で出題される科目の特徴を確認しましょう。

行政法で出題される科目の特徴・攻略法

行政法で出題される科目は以下の7つです。

- 行政法総論(一般的な法理論)

- 行政手続法

- 行政不服審査法

- 行政事件訴訟法

- 国家賠償法

- 地方自治法

- 行政法総合

行政法総論以外は具体的な法律について問われます。

それぞれに特徴や攻略法が異なるため、順番に確認しましょう。

行政法総論(一般的な法理論)

行政法総論は条文のない科目です。そのため、勉強するにも一苦労で地味に手間のかかる科目でもあります。筆者は時間をかけて行政法総論を勉強したつもりでしたが、実際の得点は4/12でした。

行政法総論は条文がないため、重要知識が頭に入ったら体系的に整理して覚えないと得点に繋がらないです。

行政法総論の内容を分類すると、以下の4つに分けられます。

- 一般原則

- 適用範囲

- 行政組織法

- 行政作用法

なかでも重要な内容は、行政作用法です。

行政作用法は「行政行為」と「行政上の強制手段」について完璧にしましょう。問題の答え合わせのときに、内容をまとめた表を見比べて学習すると理解しやすいです。

「行政立法」や「行政調査」も問われやすいので、丁寧に学習を進めましょう。

行政手続法

行政手続法の条文は46条のみと少ないことが特徴です。さらに、条文の少なさにより出題範囲が限られるため、問題のパターンがある程度決まっています。

行政手続法は、五肢択一式3問の全問正解を狙って勉強しましょう。ちなみに、筆者は1問落としています…。

条文を丸暗記するつもりで勉強すれば確実に得点に結びつきます。

ただ、初学者だと条文を読んでも意味不明なので、問題を解いて条文知識の補充をした方が手っ取り早いです。解説にも条文が抜粋して記載されていますしね。

気になった箇所だけ六法で確認すれば良いです。あとはひたすら問題集を解いて解きまくりましょう。時間をかけずにサクサク解けるレベルになるまでやり込むことが大切です。

初めて学習するときは、行政手続法と行政不服審査法の区別を意識しましょう。

独学初学者である筆者は、行政手続法と行政不服審査法を通しで学習し続けて混乱しました。

一度混乱すると、丁寧に頭の中を整理しなくてはならないため時間のロスです。

最初は連続して勉強しても良いですが、その後は行政手続法を学習したら少し時間を置いて行政不服審査法に取り組んだ方が良いと思っています。

筆者の場合、行政手続法に取り組んだ直後は、被る知識のない国家賠償法や地方自治法の勉強をしていました。

行政不服審査法

行政不服審査法は引っかけ問題がたまに出題されるものの、五肢択一式3問の全問正解を狙って勉強すべき科目です。

複雑な箇所があるため、最初はテキストベースで取り組むことをおすすめします。

概要を掴めたら、問われやすい点を意識しながら問題集を解きまくりましょう。問題を解いているうちに重要な条文も把握できます。

重要な条文の代表である、目的条文は必ず全文確認しましょう。

問われやすい内容のなかでも、以下の項目は絶対に頭に入れておきたいポイントです。

- 審理手続…弁明書と反論書の扱いの違い、原則書面・例外口頭

- 口頭意見陳述の原則…機会をあたえなくてはならない

- 再審査請求と再調査の要件

複雑な審理手続は一連の流れを順を追って紙に書き出すと理解しやすいです。

問題集(過去問)を完璧にして、行政手続法や行政事件訴訟法との違いも挙げられるように知識を整理しましょう。

行政事件訴訟法

行政事件訴訟法は、五肢択一式以外に多肢選択式や記述でも出題回数の多い科目です。つまり、行政事件訴訟法を完璧にすれば合格に近づくと言えるでしょう。

多肢選択式や記述で得点できるようになれば、必然的に五肢択一式も点数を稼げます。

行政事件訴訟法をマスターするには、以下の勉強をしなくてはなりません。

- 条文知識

- 判例知識

行政事件訴訟法は五肢択一を解くタイミングで、記述・多肢選択を同時に取り組みましょう。

記述で要件と適用条件を書かされるため、理解と暗記が捗ります。多肢選択式だと判例問題が出題されるため、判例の読み込みに効果的です。

行政事件訴訟法は記述や多肢選択式で知識整理できるため、コスパ最高な科目です。筆者は得意でしたので、本番でも全問正解で終えています。

合格のカギを握る行政事件訴訟法は、記述と多肢選択を早くから取り組めば得意科目になるはずです。

国家賠償法

国家賠償法は全問正解を狙いたい科目です。筆者も満点でした。国家賠償法の条文はかなり少ないため、判例知識を問う問題がメインです。

1条責任・2条責任の判例を問題を解いたタイミングでしっかり読み込みましょう。また、求償の条件も重要です。

国家賠償法の条数が少ないため、判例中心の出題で範囲は限られています。

行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法のお口直しとして、定期的に問題集(過去問)に取り組めば全問正解を狙えます。

地方自治法

地方自治法は3問中2問は正解しましょう。ただ、地方自治法は行政法のなかで最後に学習するため、どうしても手薄になりがちな科目です。

ほかの科目にくらべて範囲が広く条文や覚えるべきポイントが多いため、手が伸びにくい科目ですが勉強の成果は出るのでコツコツ勉強しましょう。

個人的に苦労したのは以下の論点です。

- 長と議会の関係

- 議会

- 直接請求

「長と議会の関係」は憲法で学習する国会の内容と似ているため、勉強していて混乱しました。憲法と被らないタイミングを測りながら学習してください。

また、「委員会」や「関与」はテキストによって詳細が省略されている場合があるため、早めに過去問に手をつけて、足りない知識を補いましょう。

行政法総合

行政法総合は行政法を通して出題される問題です。行政法の総合的な知識が問われます。

各法律の重要な要点をマスターしていれば解ける問題が多いです。そのため、特別な勉強は必要ありません。

直前期に過去問を解くだけで対応できます。

行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法がごっちゃにならないように注意してください。まぁ、行政法総合だけでなく行政法の勉強を通して言えることですけどね。

行政法の勉強はインプットとアウトプットを同時に

行政法の勉強はインプットとアウトプットを同時に行いましょう。両方同時に行うことで、深い理解や知識の定着が期待できます。

インプット&アウトプットの勉強法は以下の通りです。

- テキストを読む(インプット)

- テキスト付属の問題を解く(アウトプット)

- テキスト付属の問題を解き直す(アウトプット)

- 間違えた箇所が理解できなければテキストを読む(インプット)

上記のように、アウトプット中心でOKです。

問題を解きながら必要な条文・用語を覚えましょう。

判例はじっくり読み込もう

多肢選択で重要となる判例は、問題を解くときに丁寧に全文読んでから取り掛かりましょう。重要判例は出題箇所を変えて何度も問われるため、全文読んで趣旨や話の流れを把握しておかなくてはなりません。

判例で効果的な学習方法を紹介します。

- 判例自体を暗記するくらい何度も問題を解く

- 問われる意味を意識して判例を読む

- 問われた語句の前後の文章の流れを意識する

重要な語句は似たような文章の流れで使用されるため、判例の形式をざっくり頭に入れておくだけでも得点できます。

多肢選択式をはじめとする判例問題は、丁寧に読み込みましょう。

行政法の記述問題は確実に得点を狙う

行政法の記述問題は、民法と比べて出題範囲が限定されているため確実に得点を狙いましょう。20点満点を狙って勉強することをおすすめします。

行政法で問われるのは、以下の2つです。

- 知識力

- 国語力

知識力とは、記述で問われている法令・適用条件を絞り出す力です。択一問題をこなしていれば、必然的に備わる力でもあります。

国語力とは、問題文で論点になっているポイントを整理する力と、40字で過不足なく必要事項を書ける力のことです。国語力に関して言うと、学生時代から国語を得意科目にしてた人が有利だと感じます。

ただし、国語力のセンスを問われるわけではないので、場数さえ踏めば確実に得点できるはずです。

試験まで時間のない筆者は、記述問題と回答を丸暗記するまで音読しました。

問題が試験に出される確率は少ないものの、問題文のどこが論点なのか・得点に必要な書くべきポイントは体得できたので、本番でも得点できたのだと思います。

高卒でも独学で行政法が合格点に達する書籍とは

高卒独学者でも合格できる書籍を紹介します。筆者は高卒かつ独学で行政書士に合格しました。

勉強の苦手な初学者にとって重要なポイントは”脳死でやるべきことをやる”ということです。そのためには、使いやすい書籍を選ばなくてはいけません。

択一問題と記述・多肢選択式で分けてお勧めの書籍を紹介します。

行政法の五肢択一式が伸びる書籍

インプットに筆者が使用したテキストは「合格革命 基本テキスト」です。テキスト選びは自分に合ったものを選ぶために、必ず本屋で中身を確認してから購入しましょう。

アウトプットで使用した教材は以下の2つです。

- 合格革命 基本問題集

- スー過去6 行政法

上記2冊を基礎固めとして、7回ほど繰り返しました。法律初学者で独学なら、教材を広げすぎないことが重要です。

問題の内容を覚え始めたら、新たな問題集の購入を検討しましょう。8月頃の直前期に筆者は「合格革命 肢別過去問集」を購入して、解きまくりました。

「合格革命 肢別過去問集」はもっと早くに手を付けるべきでしたが、基礎固めの段階では必要ないです。

記述式で必須の問題集

記述対策に一冊は専用の問題集を手に入れましょう。早めから記述対策すれば、択一問題の知識補充にもつながります。

おすすめの問題集は、「合格革命 40字記述式・多肢選択式問題集 」です。この書籍があれば、記述だけでなく多肢選択式の対策もできます。

記述問題や多肢選択問題に入る前に基礎問題が収録されており、基本的な知識の整理ができるのでおすすめです。

解き方を丁寧に解説している書籍を探しているなら「記述式・多肢選択式の解き方がわかる本」が良いかもしれません。

ただし、「解き方がわかる本」を読めば記述が書けるようになるわけではないことを頭に入れておきましょう。

行政法の記述で点数を取るには、法令の暗記はマストです!

行政法の勉強のコツまとめ

行政法は民法や商法と比べて範囲が限られているため、勉強した分だけ得点につながる科目です。

とはいえ、具体的にイメージしづらい科目でもあります。勉強するときは理解しながら進める箇所と、問題を解きながら力づくで覚える箇所のメリハリが重要です。

行政法の多くは、問題を解きながら覚える方法で対処できます。ただし、何度も問題を解いているのに理解できない、身に付かない箇所はテキストに戻りましょう。

一気に理解が進むことが多々あります。

最初はとっつきにくい行政法ですが、慣れれば1番の得点源となる科目です。毎日少しずつコツコツ学習しましょう。

行政法の勉強で苦戦するなら予備校を利用しよう

行政法の勉強で苦戦しているなら、分かりやすい解説と勉強法を伝授してくれる予備校の利用を検討しましょう。

行政書士試験は行政法のボリュームが最も大きいですが、他にも民法や憲法などボリュームのある教科が出題範囲です。

そのため、行政法ばかりに時間を割くわけにもいきません。効率良く学習するなら、需要なポイントをかいつまんで教えてくれる予備校が最適です。

おすすめの予備校を紹介します!

まずは、LECリーガルマインドです。きめ細やかなフォローを求める人に向いています。

LECは大手の資格取得支援予備校です。行政書士試験で有名な横溝講師が在籍しており、商法などのマイナー科目までしっかりカバーしています。

そのため、講師の指示通りカリキュラムをこなしていけば合格圏内に実力を底上げできます。

横溝講師の雰囲気や講座の内容を知りたい方はYouTubeで確認しましょう!

横溝講師のブログも人気です。独学者でも参考になるポイントが多いので、一度は目を通しておくと勉強のヒントを得られます。

筆者も勉強に行き詰ったときは横溝講師のブログを読んでいました。

↓LECリーガルマインドの公式ホームページは下のバナーから

続いて、アガルートの紹介です。合格特典が豪華のため一発合格を目指す人におすすめ。

アガルートの特徴は、オンライン講座のため場所・時間問わず無駄なく受講できることです。

オンラインに特化したカリキュラムのため、講座の選び方や受講講座相談などサポート体制が充実しています。

アガルートだと豊村講師が有名です。豊村講師の授業はYouTubeから確認できますよ!

アガルートは一発合格すると、お祝い金5万円分のアマゾンギフト券か受講料全額返金という、大盤振る舞いな合格特典が用意されています。

↓アガルートの公式ホームページは下のバナーから

オンライン授業がスタンダードになった現在、比較的リーズナブルな予備校も存在します。独学で勉強するのが苦痛になっているなら早めに予備校の受講を検討してみても良いかもしれません。